「昆布と豆」のメーカーが目指す、和食文化の継承

創業から60年以上にわたり、企業スローガンである「おいしさ、けんこう、つぎつぎ、わくわく。」を体現した、いつまでも変わらない美味しさと人々の健康を考えた商品を展開してきたフジッコ株式会社様。

昆布と豆を使った食品のトップメーカーとして、これからのわくわくした未来作りを実現するために、食育活動や体験イベントなどを通し、後世にわたって伝統的な日本食を伝える取組を実践されています。

今回はニッポンフードシフト推進パートナーの、こだわりの素材で和食文化を未来に伝える取組について紹介します。

原材料へのこだわりは創業当時から

国産の原材料にこだわった製品を展開しているフジッコ様。今回は設立の経緯や、これまでどのように事業を成長させてきたのか、広報室 室長の新村 剛氏、大槻 恵子氏にお聞きしました 。

広報室

室長 新村 剛氏(右)大槻 恵子氏(左)

【インタビュー内容】

当社は、昆布や豆を原材料とした商品を主力として取り扱っています。本社のある兵庫県では昆布漁がされていないのに、なぜ昆布商品に着目したのかというと、江戸時代から明治時代にかけ、日本海で活躍した海運船である北前船の存在があります。この北前船の最終地が兵庫県でした。スタート地点はといえば、昆布の産地である北海道。そのため、関西地方に多くの昆布が入ってきていたんです。そこから、昆布が主力商品になりました。

一方で、昆布の商品だけでは天候や自然災害により原材料となる昆布の収穫量が左右されるという危機感から、「他に何か良い商品はないか」と考え、古くから日本人に親しまれていた豆に着目しました。実は、創業者のお弁当に入っていた豆のおかずがヒントとなり、ロングヒット商品である『おまめさん』シリーズが開発されたんです。

フジッコの創業者である山岸八郎は、もともと学校で教師をしていました。そのような背景があり、「子どもたちに健康に良い食べ物を食べさせたい」という想いからフジッコ(当時の富士昆布)をつくり、とろろ昆布『磯の雪』を第1号商品として会社をスタートしました。1960年の創業時は加工技術がまだまだ足りていないのではないかという考えもあり、それであればせめて原材料は高品質なものを使用しよう、ということで原材料にはとてもこだわっていました。採算的には厳しかったとも聞いていますが、この「品質の良い昆布を厳選して使用する」という考えは現在にも受け継がれています。この原材料へのこだわりは主力商品である昆布や豆はもちろん、全ての商品で実践されています。また、創業当時は「量り売り」が主流でしたが、「これからの食品流通はスーパーマーケットがメインになる」と、いち早く昆布や豆を小分けにしたパック販売を開始しました。このことは、高度成長期という時代背景もあり、当社の成長を後押ししました。

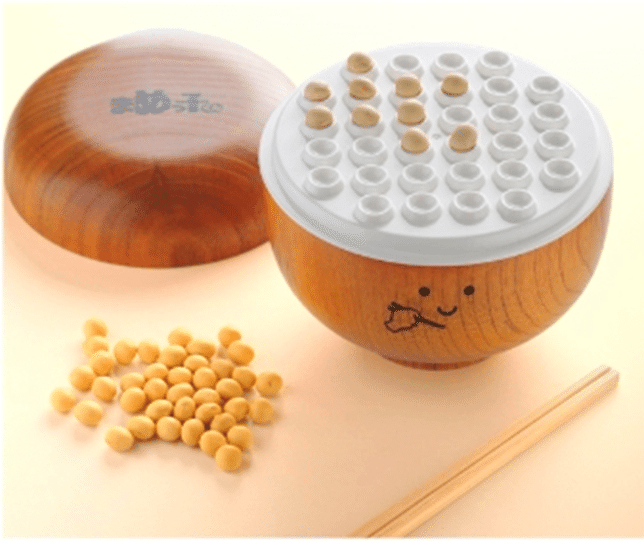

他にも、当社の特徴として「食育」に昔から非常に力を入れていることが挙げられます。主力とする昆布と豆は栄養が豊富ですが、最近では食べられる機会が減ってきているというのも事実です。そのため、創業者の「昆布や豆を使った商品をもっと手軽に食べてもらいたい」、「事業=食育である」という想いをもとに、「商品提供そのものが食育である」と考え、様々な食育活動に取組んでいます。例えば、兵庫県の丹波篠山での食農体験の開催や、日本の伝統食材である豆を扱っていることから和食文化の継承を目指し、本物の大豆を使って和食の作法を学ぶことができる『豆つかみゲームキット』を開発し和食の啓発などを行っています。

こだわりの原材料における取組

現在フジッコ様が実施されている、産地での取組と食育活動についてお聞きしました。

1.産地に寄り添った新しい商品の開発

【インタビュー内容】

当社が主力とする昆布製品は、原料である昆布が7月の中旬から9月の中旬までの2ヵ月間に漁が行われます。期間としては短いのですが、引き上げた昆布はすぐに浜辺で日干しをしなければいけないなど、非常に重労働です。そのため、漁師の高齢化による負担の増加や、重労働に起因する後継者不足といったことが問題となっています。そこに加えて、海洋環境の変化による生育不良によって昆布そのものの漁獲量が減少しているんです。このような状況を踏まえ、昆布を扱うメーカーとして昆布の未来を見据えた取組が何かできないかと考えました。

そこで開発したのが、採取した昆布を日干しせずにそのまま加工した新商品『ふじっ子煮 MIRAI』です。この商品では生昆布を使用することで、引き上げた昆布を日干しする、という作業の軽減につながっています。

このように、産地の課題に寄り添い、新たな商品を開発するという取組はまだ始まったばかりですが、今後もさらに広げていきたいと考えています。

2.黒豆の収穫から和食文化を伝える

【インタビュー内容】

もう一つの当社の主力である豆に関しても、様々な取組を行っています。その一つが、兵庫・丹波篠山で毎年実施している最高級品種である「丹波黒」の収穫体験です。収穫体験といっても、育った黒豆の収穫をするだけではなく、6月の「作付け」から行ってもらい、7月には育った苗に土を寄せて盛る「土寄せ」作業を実施し、その後10月に収穫をしてもらいます。さらに、2023年12月には「獲れたて新豆を味わう会」を開催し、収穫した黒豆をプロの料理人から調理方法、和食文化や作法などを体験し、学んでもらえる取組を実施しています。この取組は、10年以上継続して実施しており、毎年多くの親子に参加していただいています。 (※イベント内容は変更になることがあります。)

この収穫体験に参加された皆さんがびっくりされるのが、枝豆と黒豆が実は同じものだということ。10月の収穫時点では枝豆なんですが、全てを収穫するのではなく3分の2程度をそのまま残しておくんです。そうすると、だんだんと豆から水分が抜けて楕円形から円形になり、黒豆になります。12月の料理教室では、この枝豆から黒豆になったところを見てもらっています。

このような新たな発見や気づきを通して、食への関心を持ってもらうことが食育活動では大事だと考え、取組んでいます。

和食文化を未来に伝えていくために

今後の展望についてお聞きしました。

【インタビュー内容】

当社の主力商品の1つである黒豆の需要は、おせちを食べる人が減ってきていることもあり、減少傾向にあります。2013年には、和食が「人類の無形文化遺産」に登録されましたが、現代の日本では和食を食べる機会が減っているのが現状です。当社がメインとして取り扱っている昆布などの海藻類や豆類には現代人に不足している栄養素が多く含まれているので、消費量を上げていくことは健康を考えたうえでも重要だと思っています。

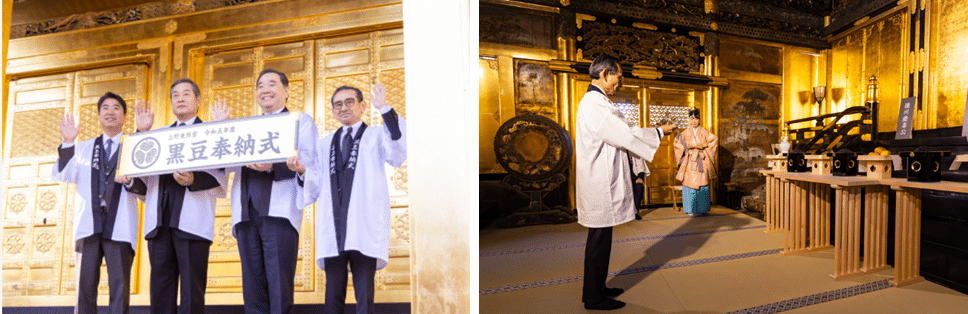

そこで、昆布や豆、さらには和食を身近に感じてもらい、消費量が再び拡大していくことを目指し、「江戸時代に、丹波の篠山(ささやま)藩が幕府に黒豆を献上していた」という史実に基づく黒豆奉納式を、160年ぶりに復活させる形で開催しました。この奉納式は、丹波黒が全国に広まったきっかけになったと言われています。徳川家康公、吉宗公、慶喜公がお祀りされている上野東照宮において実施し、奉納式の後には参拝者の方々に、特別に準備した黒豆御守りや当社の商品を数量限定で配布したり、黒豆つかみゲームを境内にて実施したり、多くの方に和食について伝えることができた機会となりました。

当社はこれまでも食育活動を積極的に行ってきましたが、今後さらにバージョンアップしていけるよう継続して取組んでいきたいです。メーカーの使命として、日本の食文化を後世に伝え、昆布と豆といった日本の伝統食材をさらに発展させていきたいと考えています。その一つとして、黒豆奉納式のようなイベントを開催し、黒豆や和食の魅力を発信し、「おせちで食べるもの」という黒豆のイメージから、年間を通して楽しめるような食べ方の提案を推進していきたいです。